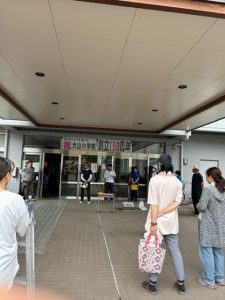

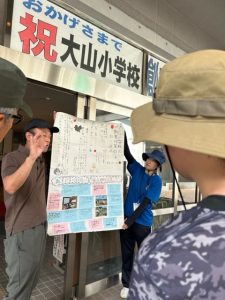

8月28日(月)、本日から2学期が始まりました。校舎内は子どもたちの元気な声が響き渡り、活気が戻ってきました。始業式では、校長先生から「チャレンジすることは大切。2学期はいろいろな学校行事があるので、一人一人が具体的に目標をもち、6年生を中心に全校生が力を合わせて頑張っていこう。頑張ったことが、生き生きと輝く大山っ子につながります。」というお話がありました。

チャレンジする中でうまくいくこともあるし、失敗することもあるかもしれないですが、うまくいったら自信になり、失敗したら、失敗からの学びもあると思います。それら一つ一つが素晴らしい経験になり、心身ともに成長につながることでしょう。

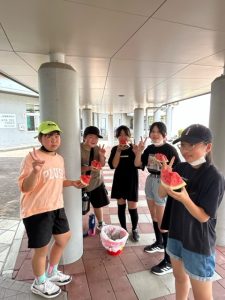

式のあとは、各教室で2学期に頑張ることを考えたり、夏休みの思い出を伝え合ったりして過ごしました。

2学期も教職員一同、全力で児童がより充実した学校生活が送れるよう頑張っていきます。保護者、地域の皆様におかれましても、引き続き、本校の教育活動へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。